当旅行遇上代码:一场看不见的数字化攻防战(When Travel Meets Code: An Invisible Digital Battle)

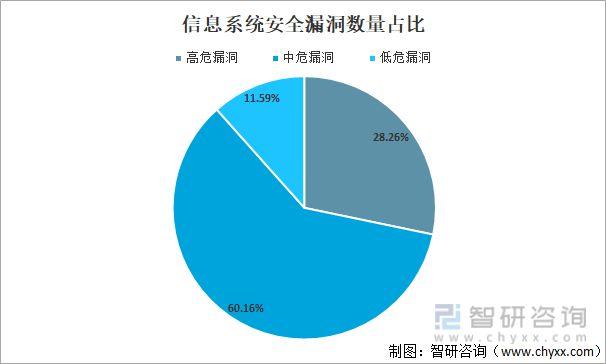

旅行平台的隐秘战场:数据流动与漏洞潜伏(The Hidden Battlefield of Travel Platforms: Data Flow and Vulnerability)

凌晨三点,曼谷某五星级酒店的前台系统突然瘫痪,所有预订记录消失。这不是恐怖袭击,而是一位匿名黑客在暗网“接单”后的杰作——某竞争对手试图通过瘫痪系统获取。如今,旅游行业的数字化进程让酒店预订、机票购买、行程规划高度依赖在线平台,但这些平台的数据接口、支付系统和用户数据库,却成了黑客24小时“在线接单”的猎物。

例如,某国际旅游网站曾因API接口未加密,导致超过50万用户的护照号码和信用卡信息被窃取。黑客通过暗网论坛以“旅游数据包”形式批量出售,价格从每条0.5美元到3美元不等。这类事件背后,是旅游企业为追求效率而忽视安全投入的代价:一套基础防火墙的年费可能抵不上一场营销活动的预算。

游客自保指南:你的手机比行李箱更需要上锁(Self-Protection Guide for Tourists: Your Phone Needs a Lock More Than Your Luggage)

想象一下,你在罗马街头连上咖啡店的免费WiFi,顺手登录了旅行APP查看行程。几分钟后,你的账户余额显示为0——这并非虚构情节。公共网络、伪造的旅游优惠链接,甚至是酒店房间的智能电视,都可能成为黑客窃取信息的入口。

安全专家建议,旅行中可采取以下措施:

1. 双重验证一切:预订平台、邮箱、社交账号均开启双重认证,避免密码单点失效;

2. 物理隔离敏感设备:将存有护照扫描件、行程单的电子设备与日常手机分开使用;

3. 警惕“完美优惠”:低于市场价30%的机票酒店套餐,可能是钓鱼网站的诱饵。

有趣的是,连旅行中的智能设备都可能“叛变”。某品牌蓝牙行李箱曾因固件漏洞被远程解锁,黑客笑称:“开锁速度比机场安检撕行李条还快。”

行业进化论:从防火墙到AI巡逻兵(Industry Evolution: From Firewalls to AI Patrols)

面对无孔不入的黑客,旅游企业开始用技术反击技术。澳大利亚某度假村引入AI风险监测系统,实时分析预订数据中的异常模式(例如同一IP地址瞬间抢订全部房源)。这套系统曾在半小时内拦截了2000次虚假预订尝试,背后正是一个试图囤房炒价的黄牛团伙。

更前沿的尝试是“区块链行程单”。瑞士某旅游公司将游客的航班、酒店、租车信息加密上链,每次验证需通过分布式节点授权。即使黑客攻破单一服务器,也无法篡改完整的链条记录。“这就像给旅行计划装了玻璃。”项目负责人如此比喻。

未来式旅行:在便利与风险间走钢丝(Future Travel: Walking the Tightrope Between Convenience and Risk)

迪拜机场的“30秒通关”服务让人惊叹:游客只需刷脸即可完成值机、安检和边检。但生物识别数据一旦泄露,后果远比丢失护照严重——你无法像修改密码一样“重置”自己的脸。

对此,技术学家提出“最小化数据暴露”原则:旅游公司应仅收集必要信息,且必须采用分段式存储。例如,支付系统不保存生物特征,行程管理系统不关联社交媒体账号。正如一位从业者所言:“游客要的是丝滑体验,不是把自己的数字分身抵押给平台。”

--

此刻,巴黎圣母院的虚拟导览系统正被数万人同时访问,里约热内卢的狂欢节门票在区块链上流转,东京某机器人酒店的客房空调突然自动调到16度——或许是程序bug,也可能是某个黑客正在测试他的新“玩具”。在这场没有硝烟的战争中,每一段代码的攻防都在重新定义:什么才是真正“说走就走”的旅行。